Xポスト『岩波文庫の回廊』が盛り上がった話

あけましておめでとうございます。

今年もこの辺境blogをよろしくお願いいたします。

さて、何が何だか自分でも当惑しているんですが、年末から年始にかけて僕の辺境Xアカウントが大変な事になってしまいました(あくまで自分比)。

まず12月28日のこれ。学士会館が再開発のため当面休館になるというので、ポストしたものです。

学士会館も再開発のため明日以降休業となります。両親がここで結婚式を挙げたのは1961年10月の事でした。偶然にも3か月前に現存ネガをデジタル化したばかりだったので当時のカラー写真をご紹介します。

— 上大岡的音楽生活 (@spiduction66) December 28, 2024

四枚目、手前の禿頭の方は元海軍大将の山梨勝之進。宮城育英会の関係じゃないかと思います。続 pic.twitter.com/QnBd9Ii44J

今まで反応があったとしてもせいぜい「いいね」が30~40、リポストなんて数える程だったのが、いきなり10倍以上を叩き出したので驚きました。父を説得してデジタル化を進めた甲斐があったというものです。実はこれは先行してデジタル化したものでして、あと半年もしたら、恐ろしく貴重なものが出てくるでしょう。お楽しみに。

さて、年末年始は東北に旅行へ行っておりまして、旅の中で見たものは色々とポストしたのですが、特段反応が増えたという実感はありませんでした。そもそも僕のアカウントって何かに特化しているわけではなく、そうしようとも思ってない平凡なものですから。「学士会館」というワードでフォローした方は肩透かしを食らっているだろうとは容易に拝察できます。

この駅名にピンときたら丹波哲郎 pic.twitter.com/nNLtVKFWZ8

— 上大岡的音楽生活 (@spiduction66) January 1, 2025

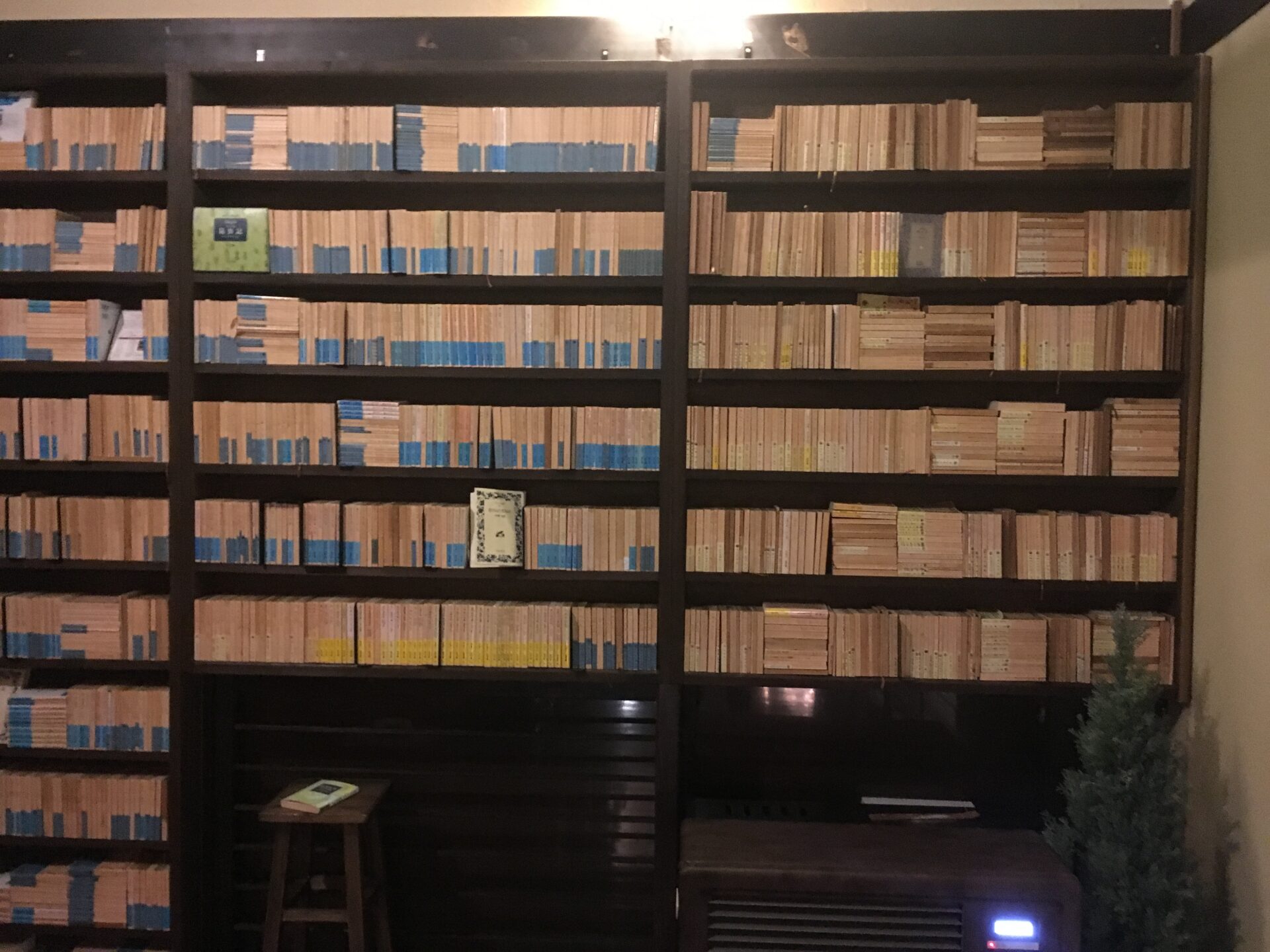

さて1月3日の事です。21時に旅から戻ってきて、一息つきながらTLを観ていたら「岩波文庫」というのがトレンドに上がっていました。「珍しいものが上がっているな」とは思いました。ふと思い出したのが蓼科の『親湯温泉』という宿でした。ここは図書館のようにロビーに3万冊の本が並んでいます。

ここは二回ほど行きましたが、圧巻だったのが「岩波文庫の回廊」だったのです。

そこで、こうポストしたのでした。

岩波文庫といえば、蓼科の親湯温泉にある『岩波文庫の回廊』は圧巻でした。 pic.twitter.com/IsNdhPTfaB

— 上大岡的音楽生活 (@spiduction66) January 3, 2025

そしたらさあ大変だ。

12月28日のポストの10倍以上の反応が帰ってきたのです。さすがに戦慄しました。

しかしまぁ、この回廊は親湯温泉さんの業績で自分の業績ではないのにね。

学士会館の時はさほどフォロワーは増えなかったのですが、今回はフォロワーさん90ぐらい増えたかな。アヤシイ&鍵垢以外はフォロバしています。しかしながら文学系哲学系の方々が多い。いやちょっと待って下さい。僕が親湯温泉でどっぷり読んだのは岩波文庫ではなく岩波少年文庫の『ドリトル先生アフリカゆき』とポプラ社の『東海道中膝栗毛』でしたし(懐かしいので)、読書家なんてとんでもない。本なんざ買って満足するタイプで読むところまで辿りつかないのがゴマンとあります。結構読んだのは吉村昭と泉鏡花。前者はどちらかと言えばノンフィクション作家ですから岩波文庫ファンとは異なるステージにいます(鏡花は岩波の全集を大学生の時に勢いで買った)。

そもそもXでは本の事なんてほとんどポストしておらず音楽と歴史の話ばかり。教室の宣伝すらやっています。全然俗物的で文学的じゃない。せっかくフォローしても「なんだこんな奴だったのか」とがっかりさせる事間違いないのです。いいのかなぁ~まあいいか。

そういえば親湯温泉で一番衝撃を受けたのは明治レディボーデンのアイスクリーム自販機が現存していた事でして、このことは「レディボーデン VS “AYA” – 1990年代の高級アイスクリーム戦争」という記事にもしています。

さて、と。

気を取り直して身の程知らずが読書に対する考えを書いてみます。

異業種交流会などで若い起業志望の方とお会いするのですが、経営学の本や自己啓発の本をどっさり読まれているのに驚きます。21年この仕事をやっていますが理屈と実践とは全く違うし、実践の中で学ぶ事の方が遥かに多い。とりわけ僕は「音楽」の仕事をしていますが、この世界は感性で回っているから経営の理屈がなかなか通用しない世界でもあります。敢えて理屈に反する事をやった方が何とかなるという局面は何度も体験しています。かと言って理屈に反する事ばかりやっていても上手く行くわけではない。王道と脇道のバランスが難しい。

そんな風にどんな本を読む場合でも、書いてある事をまるまる受容する人はいないと信じたい。いやむしろ運よく人間の真理や世の理(ことわり)を一つでも拾えればラッキーぐらいに思っていた方がよいです。一冊の本と距離を保ちつつ読むという表現が正しいかもしれません。もしまるまる受容できるような本があるとすれば、それは読む人に心地よいだけの恐ろしい本かもしれません。沢山の本を読み、それ以上に自分でも行動し、自分の中のバランス感覚を養うしかないんだと思っています。

岩波文庫に関して言えば、新しいものから古いもの(2千年以上前の哲学書とか歴史書なんてザラ)まで幅広くあります。それを網羅的に読むという事は実際効率の良いものではありません。現代ならば前後2千年の歴史書なんてザラですし、哲学も科学もどんどん進化しているのですからね。現代の本を読んだ方がよっぽど効率はいい。ただし全て読もうと思うのであれば大切なのは「その時代の空気」を思いっきり吸い込んで、その時代の人間の感覚に寄せて読む事は大切だと思います。その感覚に近づくなるには、より一層色々な本を読む必要がある。そうした多くの本の中に、人間の普遍の真理や原理を見出す事ができるでしょう。読書とはそういうものだと考えています。

「岩波文庫全部読め」というのは読書という「目的」と収集という「手段」が逆転してしまうので同意できません。当たり前ですが好きな本を幅広く読むのが読書、背伸びするのが読書、カッコつけるのが読書。

— 上大岡的音楽生活 (@spiduction66) January 3, 2025

音楽も一緒ですね。

これ、実は某レコードコレクターを見て思った事でした。

この方、ある世界的に有名なバンドのファンなんだけど、同じアルバムを何十枚も購入して「ドイツ盤は音がいい」とか悪いとかそんな話ばかりしている。いやもちろんこれはこれでアリなのでしょう。しかし「聴く」とか「楽しむ」という本来の目的と「収集する」という手段とが逆転しちゃっているなという印象があったので。

音楽の世界は途方もなく広い。もしそのお金があるならその広い世界をもっと旅したらいいのにと思ったのです。自分の小中学生の頃を振り返って、これから音楽を旅しようとしている人へのアドバイスのつもりでもありました。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません