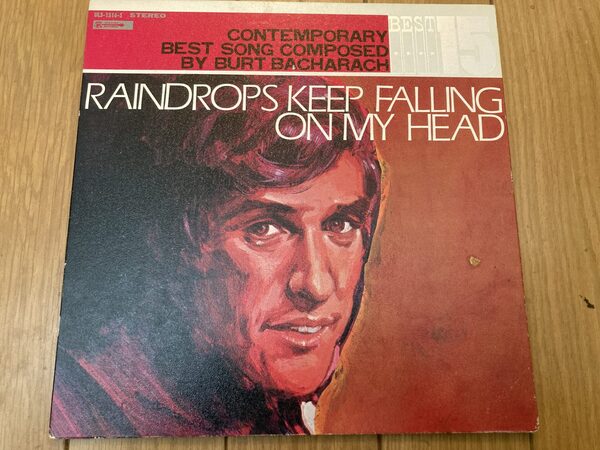

バート・バカラックの事

あれは川崎から横浜に引っ越してきて間もない頃だから1971年の夏ぐらいだったと思う。

いつもクラシックのレコードしか聞かない父(当時36歳)が、珍しく買ってきたのがこのレコードだった。

天才的な作曲家、バート・バカラック作品のコンピレーションだ。もちろん当時5歳だった僕はそんな知識は全くなかった。

だけど、この曲は知っていた。

親父がレコードを流し始めたとき、僕はこの曲が流れたのが嬉しかった。いつでも我が家でこの曲が聞ける事にだ。

今よりもずっと洋楽が身近な時代だった。音楽好きな母が一日中ラジオを流しっぱなしにしていたから、自然とこの曲が耳に入ってきていたのだろう。

もちろん「雨にぬれても」という曲名も、歌っている人がB.J.トーマスだという事も知らないし、知る必要もなかった。

怪獣が好き、ロボットが好き、お化けが好き、この曲はそんな色々な「好き」のひとつだった。

しかし父にとってはとんでもない話だったかもしれない。

僕は乳幼児の頃、親父のクラシックのレコードの大半をかじってしまうという恐るべき「音楽歴」があるからだ。

今でも当時のレコードを持っているけど、盤の周辺にしっかりと歯形の跡が残っている。

僕は「なあに、クラシックなんてちょっとかじった程度ですよ」と言えるけど、父にはガッカリするような出来事だったろう。

「お前のお陰で、俺はすっかりレコードを買う気が失せてしまったのだ」と今でも言われる。

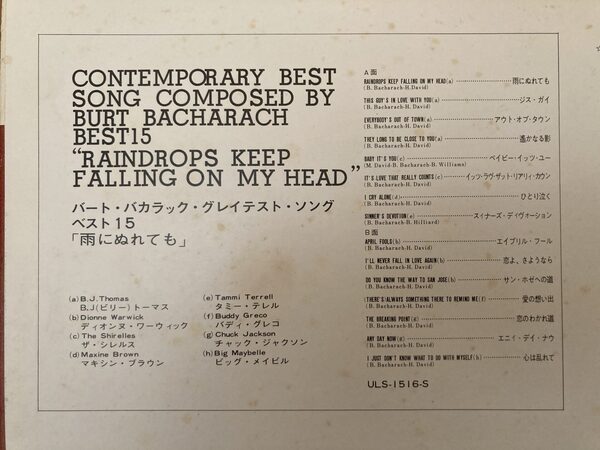

このレコードに収録されていたのは、

- A面

01 B.J.Thomas – Raindrops Keep Fallin’ on My Head (雨にぬれても)

02 B.J.Thomas – This Guy’s in Love with You (ジス・ガイ)

03 B.J.Thomas – Everybody’s Out Of Town (アウト・オブ・タウン)

04 B.J.Thomas – (They Long To Be) Close To You (遥かなる影)

05 The Shirelles – Baby It’s You (ベイビー・イッツ・ユー)

06 The Shirelles – It’s Love That Really Counts

07 Maxine Brown – I Cry Alone (ひとり泣く)

08 Tammi Terrell – Sinner’s Devotion (スイナーズ・ディヴォーション)

- B面

01 Dionne Warwick – April Fools (エイプリル・フール)

02 Dionne Warwick – I’ll Never Fall In Love Again (恋よ、さようなら)

03 Dionne Warwick – Do You Know The Way To San Jose (サン・ホゼへの道)

04 Buddy Greco – (There’s) Always Somethibg There To Remind Me (愛の思い出)

05 Chuck Jackson – The Bresaking Point (恋のわかれ道)

06 Chuck Jackson – Any Day Now (エニイ・デイ・ナウ)

07 Big Maybelle – I Just Don’t Know What To Do With Myself (心は乱れて)

オトナになったから「ああ、これはセプター・レコードのコンピレーションなんだな」とか「タミー・テレルの曲はレアものだな?」と気づくわけだけど、5歳児にはわからない。

すでに「レコードの齧り方」を会得していた僕も、5歳になってそれなりに成長していたようだ。

「レコードと何か?」「正しいレコードのかけ方」も習得していた。父の心配は杞憂だった。

あの頃は「雨にぬれても」に針を落として何度も何度も聞いたものだ。

アルバムの1曲目だから針の落とし場所ぐらいは心得ていた。バカラックとVictorのレコードプレイヤーはそんな風にして僕にスリリングな瞬間を送ってくれたのだった。

興味深いのはロック全盛期の時代に、36歳の中堅サラリーマン、しかもクラシック以外は全く興味のなかった父がバート・バカラックには惹かれたという事だ。父の所有していた唯一のポップミュージックのレコードだったと言っていい。彼の音楽には「オトナが聞く音楽」という側面があった事を物語っている。

30代後半になってようやくブレイクしたバカラックの音楽は、高度経済成長期の中間管理職には受けの良い音楽だったのだろう。

そしてもう一つ、今ではあまり知られていないけど1980年代の商業ロックの時代までは、こうした音楽は「体制側の音楽」と捉えられていた。

保守的とも思われていた。彼が深く関わっていたカーペンターズすら、今のように正当な評価を受けていなかった、そんな時代だった。

さて、中学生になってThe Beatlesを聞き始めた時のことだ。

アルバム「Please, Please, Me」に収録の「Baby It’s You」について、解説書には「シュレルズのカバーで作曲はバート・バカラック」と書いてあった。

「あるのかなぁ?」久しぶりにこのレコードを引っ張り出してみたら、そのオリジナルが収録されていた。

それが「作曲家」としてのバート・バカラックとの再会だった。

いや別に彼の作品ばかりを追いかけたわけじゃない。その後、色々なレコードやCDを聞いている中で「Lennon-McCartney」「GOFFIN & KING 」などと同様に「Bacharach」という名前がクレジットされている曲があれば、記憶にとどめておく。そんな聞き方をするようになった。

父のレコードも改めて聞き込んで「恋よ、さようなら」も「サン・ホゼ」も「遥かなる影」あたりが耳に残った。

「サン・ホゼ」の間奏の物凄いドライブ感と高揚感は今でも大好きだ。

やがてディオンヌ・ワーウィックのベスト盤(大半がバカラック作曲)を購入し「Promises, Promises」にはのけぞった。

あれだけ転調と変拍子を繰り返すポップミュージックなど聞いたことがなかった。

彼の作曲した音源を無理して探す必要はなかった。

当時の音源のどこかしらに「B.Bacharach & H.David」という表記を見つけることができたからだ。

そんなバート・バカラックも2023年2月8日に亡くなった。享年94歳。

彼は、ほぼリアルタイムで聞いた最も古い洋楽の記憶と、作曲家で辿って音楽を楽しむ事の大切さを僕に教えてくれたのだった。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません